小川あきら です。

県外調査二日目。

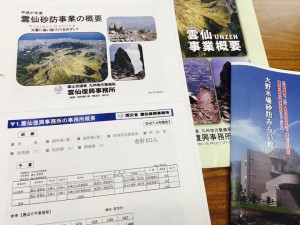

午前中は、国土交通省 九州地方整備局 雲仙復興事務所にて火山災害と復興事業の調査。

雲仙普賢岳は、平成2年の噴火活動開始以降、活発な火山活動を繰り返し、平成3年の噴火では大規模火砕流や土石流の発生により周辺地域に甚大な被害をもたらしました。もう20年以上前ですが、火砕流の映像は今でも鮮明に覚えています。

●雲仙復興事務所は、平成5年に島原市内に「雲仙復興工事事務所」として開設され、砂防事業推進を中心に、様々な地域の災害復興事業を行っています。立入禁止区域内の工事は無人化施工という遠隔操作で作業しているとのこと。

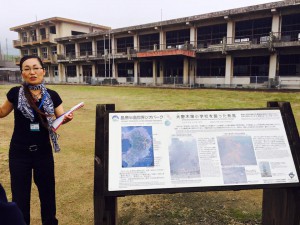

●火砕流で被害を受けた小学校は、当時の被害を風化させないために見学できるように保存されており、同じ場所に設置された監視所は、溶岩ドームから4km離れているそうですが、ずっと近くに感じます。

●火山災害は被害が広範囲に及ぶ可能性があり、雲仙普賢岳では約1万人の住民が5年間にわたり避難を余儀なくされました。火砕流は溶岩ドームから5㎞先まで到達し、大雨が降ると火砕流が堆積した土砂が土石流となって下流にながれ、70ヘクタールが土砂に埋まったそうです。

●これまでに火砕流が9400回、土石流が60回以上発生しており、200㎜の雨で土石流が発生するそうで、先週の台風のときにも発生。監視所では、今も週に一回は避難訓練をしているそうです。

群馬でも浅間、そして草津白根の活動が警戒されていますが、避難計画が一番重要ですね!