小川あきら です。

今日は、NPOさいたまユースサポートネットの「たまり場」事業を見学させていただき、

代表の青砥恭さんに、子どもを取り巻く環境や貧困の問題について、お話を伺いました。

青砥さんは、以前、群馬弁護士会の『子どもの貧困と教育格差』のシンポジウムでも

講師をしていただいた方です。

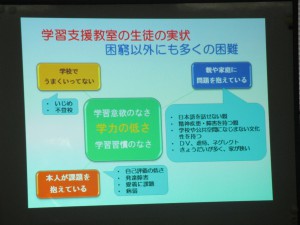

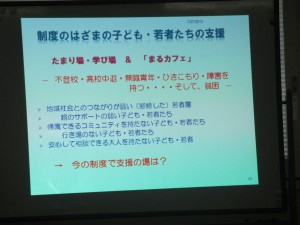

家庭や学校、職場に居場所がない人たち、不登校や中退した子どもたち、

社会的排除や貧困など、困難を抱える子ども・若者に、

交流の場と学び直しの場を提供する「たまり場」とういう取組み。

今日も子どもから大人まで20人ほどが集まり、交流や学びを楽しんでいました。

運営には、埼玉大学の学生ボランティアや、年配のボランティアさんが

協力してくれるそうです。

子どもたちは、この「たまり場」に来るかどうかも自由だし、

来てから、何をするのか(遊んだり、学んだり、何もしなかったり)も自由です。

冒頭で、一人ずつ自己紹介をするのですが、

そのなかでも、自己紹介が嫌だったら「パス」することができます。

「ここにくれば、安心する」、そういうような場所が必要なんだと、

青砥さんは仰っていました。

全国的にまだまだ進んでいない居場所づくり。

学生や、第一線を引いた団塊世代の有能でやる気のある方々と一緒に、

街中の空き店舗などを利用して、困難な生活を強いられている若者の居場所づくりを

進めていければいいな、と思います。