小川あきら です。

今日から、3日間、文教警察常任委員会の県外調査となります。

初日は、山口県萩市にて、群馬県の初代県令『楫取素彦』のゆかりの地を訪ね、

業績を振り返りました。

今年は楫取の没後100年を迎えることから、群馬県内でも福徳本の活用が検討され、

9月18日にはシンポジウムが予定されていますが、

萩市では、もっと大々的に記念事業が予定されています。

楫取は、吉田松陰と深い関係があり、藩校明倫館や松下村塾で教えていたことから、

萩市では、だれもが知っている偉大な人物の一人です。

(群馬県民は群馬と萩市のつながりを知らない人のほうが多いかもしれません…)

というか、地域の歴史的な人物について、

しっかりと教育がなされているという印象です。

混迷の時代において、歴史から学ぶことはとても大切だと思います。

ちなみに、群馬県での楫取の功績は、絹産業の発展と教育の振興に加え、

解娼運動に力を入れたことも挙げられます。

男女共同参画という言葉も全くなかった時代に、

女性の人権を誰よりも考えた人物です。

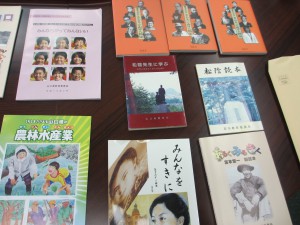

↓こちらは、萩博物館。

萩市では、パネルの展示やゆかりの人々解説シートを活用して、

地域の歴史的な人物について、しっかりと教育がなされていました。

混迷の時代において、歴史から学ぶことはとても大切だと思います。

↑楫取生誕の地に建てられている看板。

↓こちらは、明倫館小学校です。

築77年の木造校舎で、今も子供たちが学んでいます。

校舎の敷地内には、歴史的な建造物もたくさん残っています。

維新前後の長州人が学んだのと同じ場所で、勉学に励む。

それだけで、歴史に対する考え方が変わってくると思います。

残念ながら、老朽化のためあと1年半で学校としての機能を終える明倫館。

本当に貴重な財産だと思います。