小川あきら です。

今日は、全国青年都道府県議会議員の会の総会及び研修会に参加するため、

福島県にやってきました。

この会は、40歳までに初当選した都道県議会議員の集まりで、

党派を超えて、地域を超えての政策研鑽や情報交換等を目的とした団体です。

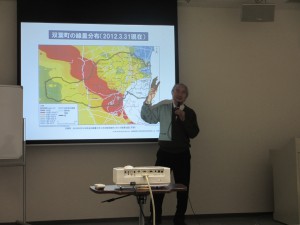

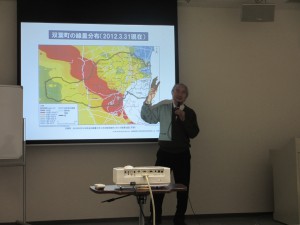

研修では、福島大学副学長の清水修二教授より、

「チェルノブイリ事故から福島へ 原発事故からの復興」と題して講演していただきました。

チェルノブイリの事故では、放射性の被害の9割は内部被曝だったそうです。

内部被曝をなくすためには、食べ物や飲み物に注意することと、

内部被曝量をチェックすることが非常に重要となります。

福島でも、住民の皆さんは、警戒心をもって食べ物・飲み物に気をつけていますが、

ホールボディカウンタの検査で、高い放射線量が測定された方は、

野生の植物などを食していたという例があったそうです。

安全基準やルールを作るのは政府ですが、それを守るのはあくまで住民。

一人一人の意識も大切です。

また、チェルノブイリでは、①被災住民は原則移住、帰還を考えていない、

②土地・家屋・仕事は政府が提供、③賠償・保障は現物給付であるのに対して、

日本では、①被災住民は「避難」しているのであって、帰還を想定していること、

②不動産は私有財産、仕事も自力で探し、③賠償・保障は現金支給であることから、

福島の復興に関しては、「帰還」という大きな課題が残っているとおっしゃっていました。

そのため、復興に向けては、

1.移住・帰還のいずれを選ぶかの選択権を住民に保証すること

2.旧居住地に戻ることにこだわらないこと、効率的なコスト分配を行うこと

3.土地利用の再編成とインフラの再構築

(町民の土地所有権を集中管理・再分配すること、社会インフラの集約をすること)

4.除染に関しては、復興財源を捻出するため効率化すること

5.現状で「移住」を選択する住民には、「未来町民」として将来いつでも戻ってこれるように処遇するとともに、現状で「避難」を選択する住民には、各地に「きずな職員」を配置し、避難先でもサービスを受けれるように支援すること

が必要だと提言していました。

また、スイスでは、原子力防災として、自宅のTVで放射線モニタリングを確認できるようになっており、

希望者にはヨウ素剤を配布したり、各戸に地下シャルターの設置が義務付けられているそうです。

原子力については、防災と核廃棄物の処分という二つの課題がクリアできない限り、

やはり安全・安心を確保することはできないのだと感じました。