「活動報告」カテゴリーアーカイブ

8月15日

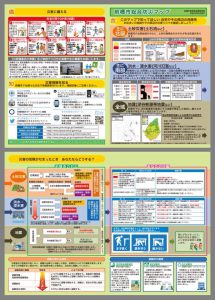

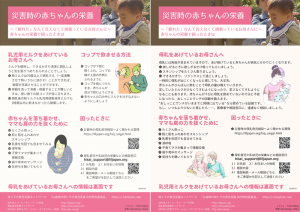

災害の備え

県外調査2日目

県外調査2日目は大阪から。

大阪府では、府内における自転車と歩行者による事故が増加傾向にあることを受け、平成28年4月に「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定。

自転車保険の加入義務化、交通安全教育の充実、交通ルール・マナーの向上に取り組んでいます。

特徴的なのは、各保険会社を巻き込んで「おおさか自転車ほけん」を創設し、月110円からの加入しやすい保険を用意していること。事業連携をしている企業(保険会社など)や団体の社員に条例の普及推進になっていただき、積極的な広報啓発、加入推進に取り組んだ結果、制定時の平成28年には45.9%だった加入率が1年後には67.4%に増加。ハード面では3年間で60㎞の自転車通行空間を整備したそうです。

様々な取り組みをしている中で自転車事故の減少に一番効果があるのは、ルール・マナー向上の取り組みで、小中高と段階に応じた教育のほか、幼児期の家庭における自転車のルール・マナーの教育にも力を入れているとのこと。

保険の義務化や安全対策など、中高生の通学時の自転車事故率が全国ワースト1の群馬県でも、すぐに取り入れたい内容をたくさん聞かせていただきました!

午後は兵庫県企業庁の権現ダム太陽光発電所の現地調査です。

兵庫県では、再生可能エネルギーの普及拡大と、水道用水球事業、工業用水道事業が保有するダムや土地の有効活用として太陽光発電所施設を整備するメガソーラープロジェクトを推進しています。事業対象地区は分譲が見込めない用地やダムの堤体法面など12カ所で発電電力量合計は3160万kWh/年、一般家庭約8800世帯分とのこと。

権現ダムではダム堤体の緩やかな傾斜を利用し効率よくパネルを設置でき、架台には県散財を利用しています。

群馬の奈良俣ダムのロックフィルは傾斜が強すぎるのと雪が降るので太陽光パネルの設置は難しいそうで、身近なため池の法面など、比較的平地での設置がおススメとのこと。小水力発電など新しい取り組みもどんどんチャレンジしていきたいですね。

県外調査①日目

今日から産経土木常任委員会の県外調査です。

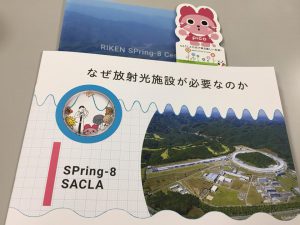

1日目は、兵庫県の理化学研究所放射光科学研究センターにお邪魔しました。

こちらは、平成17年10月に理化学研究所播磨研究所に設置された施設で、SPring-8とSACLAというX線加速器を活用して、ナノの世界、原子レベルの小さなものを写し出し様々な研究を進めています。

飛行機のカーボンファイバーや、電気自動車の電池、自動車の排ガス浄化触媒、iPad の画面、歯を強くするガムや痛んだ髪を補修するシャンプーなどの開発の他、副作用のない抗がん剤の研究やパーキンソン病の解析、ダイオキシンの生成メカニズムの解析、人工光合成のための触媒の研究など、24時間365日、1年間で16000人に利用されています。

光合成の原理や病気になる原理など、身の回りで起きているあたりまえのことも、ナノレベルで見ることではじめてその原理がわかるそう。何かが起こっているのはわかるけど、今までその原理がわからなかったことを解明して、問題を解決していく、まさに豊かな未来を照らす光ですね!

今後は同様の次世代型放射光施設が仙台に設置されることが決まっており、2023年に運用開始とのこと。

群馬が誇る自動車産業をはじめとするものづくり産業や、収量の多い農作物の開発など、新製品、新しい手法に活用していきたいですね。