小川あきら です。

今日は、食で群馬を元気にする素敵なツアーにご一緒させていただきました。

もともと食べることが好きな性分ですが、

最近、医療先進県ぐんまという言葉の意味を考えるときに、

健康づくり(生涯スポーツの振興)や、食べることとミックスして

取り組む必要があるな、と強く感じています。

食べることは、生きること。

気の置けない友だちと一緒に、美味しいものを食べる。

健康でいられて、人とのつながりがある。

幸せというのは、そういう事なんだと思います。

ということで、

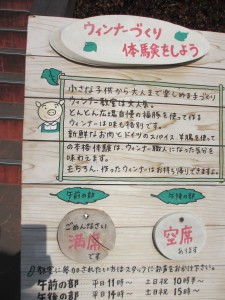

前橋の『とんとん広場』さんでウインナー作り体験

↓

全国一のお豆腐やさん『相模屋』さんを訪問してきました。

『とんとん広場』さんは、赤城山の麓にあるレストラン。

林牧場の美味しい『福豚』が食べられます。

単に美味しいものを提供するだけではなく、

食物のありがたさを学習する食育体験や収穫体験、

命を頂くことのありがたさを感じるミニ豚広場、

食べることの楽しさを体験するウインナー体験教室など、

『手づくりのやさしさ』と『食べる楽しさ』を知ってもらい、

私たちの食文化を高める取り組みをしています。

それでは、ウインナー作り、スタートです★

詰めすぎると、この作業のとき腸が破れるので、詰めすぎ注意です。

とんとん広場でお腹いっぱいになった後は、相模屋食料さんへ。

気がつけば口にしているお豆腐は、美味しくて、栄養価が高いだけでなく、

日本人の食生活において、欠かせない『食卓の名わき役』

相模屋さんは、お豆腐マーケットの中で、2008年度から全国一の企業となり、

唯一売上高100億円を超えている企業です。

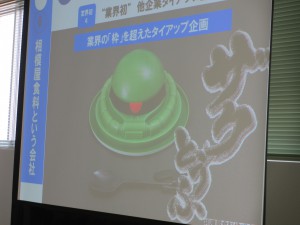

CMやザク豆腐などでも有名ですが、

私はおすすめは、『絹厚揚げ』

なんとも言えない食感が大好きです★

群馬県に全国一の企業があるというのは、本当に誇らしいこと。

今日は、会長さんもお見えになっていたので、

全国一になる上で、群馬の優位性はありましたか??と質問させていただきました。

会長の回答は、地の利と水。

県でも、高速道路交通網の充実と自然災害の少ない立地環境を売りに、

企業誘致を図っているところですが、

実際に成功している企業さんからそのようなお話が聞けると、自信につながりますね!

また、ザク豆腐をはじめ伝統のお豆腐に新しい一面を次々生み出している社長さんの

「伝統は革新の連続である」というメッセージにも大変感激しました。

時代はどんどん変化している。変わらないためには変わらなければならない。

どんな業界でも、様々な可能性にチャレンジし続けることが大切ですね★

最後に立ち寄ったのは、やはり県庁&県議会です。